Kafka diceva che “un libro deve essere un’ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi”. I libri di Paolo Cognetti, scrittore italiano tra i più noti al mondo, raccontano spesso di solitudini, e hanno il potere magico di far sentire i loro lettori meno soli.

Paolo è spesso in viaggio, ma trascorre un bel po’ del suo tempo in montagna, per la precisione in Val d’Aosta, a 1.900 metri sopra il livello del mare, dove ha creato un rifugio culturale, qualcosa di profondamente insolito sulle Alpi italiane. E proprio il rifugio ad alta quota, per accogliere artisti e scrittori, può forse aiutare a comprendere meglio uno scrittore di racconti che è autore di un romanzo amato da milioni di persone, il celebre “Le otto montagne” (Einaudi); uno scrittore dotato di un talento sincero scolpito dall’esperienza, che ama vivere in una casa di legno, in mezzo a un bosco di larici, ma che per anni si è diviso tra le vette dell’Eurasia e la città più cosmopolita dell’Occidente.

Nel 2021 è uscito il nuovo libro di Paolo, “La felicità del lupo”; un testo sempre per i tipi di Einaudi, denso come un lungo haiku, pieno di amore per la vita e per i mille sentieri della montagna, ancora una volta con un’evocativa copertina dell’artista (e suo amico di scalate) Nicola Magrin. Abbiamo avuto la fortuna di leggere il libro e di confrontarci con Paolo. Ecco cosa ci ha raccontato.

L’arte del racconto

Paolo, tu sei autore di romanzi e racconti, mai hai pure una formazione cinematografica; sei giunto all’arte del narrare grazie al cinema, o grazie alla scrittura?

È venuta prima la scrittura. Scrivo da quando avevo sedici, diciassette anni. I libri mi hanno fatto sempre molta compagnia, e il sogno di diventare uno scrittore è nato a quell’età. Sai, ero un ragazzino molto timido, solitario. Sono cresciuto con i libri. Allora non mi era molto chiaro solo il percorso formativo per cercare di diventare uno scrittore. E non lo è neanche adesso, credo.

Avevo escluso l’università perché avevo capito che non era l’ambiente per me, però avevo trovato questa storica scuola di cinema a Milano, la Civica. Un’ottima storia, ottime referenze. Mi sono iscritto perché volevo studiare cinema, e cominciare a imparare come si raccontano delle storie. Poi di cinema ne ho fatto poco, anche se mi sono appassionato ai documentari, e per anni ne ho fatto un po’. Intanto ho iniziato, piano piano, a scrivere i miei racconti e a pubblicarli. Ho pubblicato il mio primo libro a venticinque anni, e da lì sono andato avanti.

Hai scritto molti racconti prima di cimentarti con i romanzi. Cosa ti piace del racconto?

Nella narrativa il racconto breve è un genere a se stante. A volte viene considerato un genere minore, in realtà è minore tanto quanto è minore la poesia, o la fotografia rispetto al cinema, per dire. È un tipo di narrativa che lavora con la brevità come linguaggio. Julio Cortázar, che era un grande scrittore di racconti, ha paragonato il racconto proprio alla fotografia, dicendo che se il romanzo è un film, il racconto è una fotografia. Insomma, è un’istantanea, ferma l’attimo e restituisce il frammento di una vita, di una storia. In questo è a metà tra il romanzo e la poesia, che ha in sé questa natura di frammento, di illuminazione o di rivelazione. Mi è sempre piaciuto molto il racconto, perché è un genere che ti lascia totalmente libero di sperimentare. Un romanzo è necessariamente più legato a un’architettura narrativa, perché altrimenti non sta in piedi, a meno che lo scrittore non sia veramente un genio.

Invece il racconto di una, due, cinque pagine, è quasi un testo libero, ha meno necessità di una trama, di schemi. Ti consente di sperimentare lingue, soluzioni, invenzioni. Come ho appena detto, ho sempre amato il racconto. Mi considero uno scrittore di racconti, anche se ogni tanto mi è capitato di scrivere romanzi.

I tuoi autori di riferimento sono maestri del racconto, come Raymond Carver, Alice Munro, Ernest Hemingway. È così?

Sì, è così. Tra i venti e i trent’anni ho letto soprattutto letteratura americana, e loro sono i miei maestri. La letteratura italiana viene dal racconto, pensiamo solo a Boccaccio, ma nel ‘900 il racconto è diventato sicuramente un genere minoritario, sconfitto dall’egemonia del romanzo. Invece in Nordamerica ha mantenuto una sua nobiltà. Ti cito Hemingway, Salinger, Carver, Munro, Grace Paley, Flannery O’Connor, però i nomi che si potrebbero fare sono veramente tanti. Solo in un momento successivo mi sono riavvicinato alla letteratura italiana, ma per altri bisogni.

Nel cinema quali sono i tuoi punti di riferimento?

Non ho una grande cultura cinematografica. Devo dire che, soprattutto negli ultimi anni, c’è un tale proliferare di video, film e immagini che non ho un apparecchio televisivo da molti anni, e guardo pochissimi film.

La felicità del lupo

Parliamo del tuo nuovo libro, “La felicità del lupo” (Einaudi). È un libro non molto lungo, ma intenso. A riguardo ho avuto la sensazione, già avvertita in altri tuoi libri, che tu prediliga due sensi: la vista e l’olfatto. E infatti nelle pagine de “La felicità del lupo” il lettore si imbatte nell’odore della resina, del legno fresco, del letame, del taglio del bosco; nella luce che cambia colore, nei falò che brillano per il 29 giugno, nei disegni di Hokusai. È così? Contano così tanto questi due sensi nelle tue opere?

In generale i sensi, e questo è un grande insegnamento di vari maestri americani. Ma forse c’entra anche la scuola di cinema. La prima lezione che ti fanno a un corso di sceneggiatura è che tutto si deve vedere. Nella letteratura puoi descrivere quello che un personaggio pensa, le sue emozioni, le sue riflessioni, quello che ha in testa; nel cinema puoi solo mostrarlo, e ciò che un personaggio sente o pensa deve poi concretizzarsi in un gesto, nel rapporto che ha con lo spazio intorno a lui, nel corpo dell’attore. Ogni cosa deve diventare molto concreta.

Questo concetto [mostrare ciò di cui si parla] mi è sempre piaciuto moltissimo. L’ho preso dal mondo della sceneggiatura e l’ho applicato alla narrativa, nel senso che nei miei racconti tutto si vede, e spesso non si entra nell’interiorità dei personaggi. Ciò che hanno dentro rimane misterioso, e si può solamente intuire da quel che si vede da fuori. Flannery O’Connor diceva che due sono le qualità di un buono scrittore di narrativa. Una è il senso dei costumi, l’altra è il senso del mistero: con i costumi intendeva ciò che un personaggio mostra al mondo di quello che è, con il senso del mistero si riferiva al mistero della personalità, a quello che una persona nasconde dentro di sé, il segreto che ciascuno di noi custodisce.

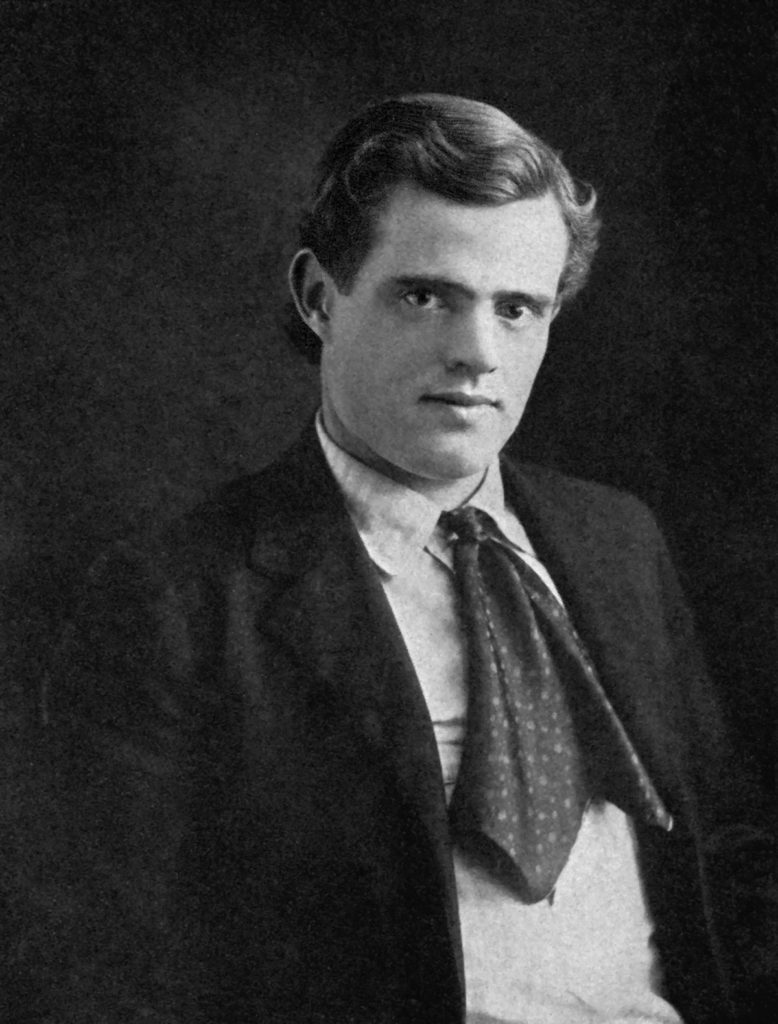

Ne “La felicità de lupo” viene citato molto Jack London. Quando sei legato a questo autore?

Legatissimo, per tanti motivi. Uno è che la letteratura americana forse ha inventato la figura degli scrittori incolti, quelli che Pavese chiamava i barbari. Jack London era un ragazzo che faceva il pescatore di frodo di ostriche nella baia di San Francisco, poi si inventò giornalista, si unì alla corsa all’oro, eccetera, ma era uno che aveva studiato ben poco, o aveva studiato da autodidatta. Considera poi Ernest Hemingway; a diciott’anni decise di partire per il fronte, di andare a fare il volontario durante la Prima guerra mondiale; evidentemente non aveva studiato tanto nemmeno lui. Questi scrittori, più che aver passato la giovinezza nelle aule scolastiche, l’hanno passata sulla strada o nei boschi o in guerra, e la loro scrittura nasceva da questo senso di avventura e di esplorazione, dall’esperienza.

Questo mi piace tanto. Non è un’idea che appartiene alla nostra cultura, italiana ed europea. Da noi sembra che un libro possa nascere soltanto da una persona colta, che ha studiato tanto e che ha passato molto tempo su altri libri. A me invece piace l’idea che il libro nasca da una persona che ha vissuto molto.

Quanto c’è di te in Fausto, il protagonista de “La felicità de lupo”, oltre alla passione per Jack London?

Un autunno di una decina di anni fa non volevo più scendere dalla montagna. Sai, per me, per molti anni, questo è stato un momento drammatico… Scendere alla fine dell’estate, capire come passare l’inverno, trovare qualche lavoro per guadagnare qualcosa per arrivare sino a primavera e risalire in montagna. Per tanti anni è stata così la mia vita. Un anno proprio non avevo nessuna voglia di scendere, e una mia amica, titolare del ristorante Il pranzo di Babette a Brusson, mi ha offerto un lavoro nel suo ristorante.

Ah, quindi esiste davvero il ristorante Il pranzo di Babette citato ne “La felicità del lupo”?

Sì. Io faccio pure pubblicità ai miei amici quando scrivo. [ride] Ho fatto il cuoco per un anno lì da lei, e in quell’anno ho scoperto un sacco di cose. Non solo su quello che succede nella cucina di un ristorante, ma sui lavori della montagna, sulle persone che la abitano, sul dietro le quinte di ciò che vediamo quando andiamo in montagna e ammiriamo questo bellissimo spettacolo di natura, pace e silenzio. Dietro lo spettacolo ci sono le persone che lavorano. Fausto è nato da questo.

È una specie di mio alter ego, per esorcizzare un rischio, capisci? Lui è uno scrittore fallito, e poteva accadere lo stesso pure a me, senz’altro. Avvicinandomi ai quarant’anni avevo iniziato a chiedermi se non avessi sbagliato un po’ i calcoli della mia vita. Ho iniziato a scrivere a vent’anni, con grande fiducia, sicuro che fosse la mia strada e rinunciando ad altre possibili strade: non ho finito l’università, non ho intrapreso un percorso professionale, per vent’anni ho sempre fatto lavoretti per potermi permettere di scrivere. Ecco, avvicinandomi ai quaranta ho iniziato a chiedermi se per caso non avessi sbagliato qualcosa. Perché non riuscivo a mantenermi con la scrittura. Poi ho scritto “Le otto montagne” e tutto è cambiato, però in Fausto c’è quella sliding door di una vita che poteva andare in un altro modo.

Cosa dicevano i tuoi genitori di fronte a un percorso così insolito?

Mia madre era molto fiduciosa, si è sempre fidata tanto di me e della mia capacità di scegliere. Mio padre era preoccupato. Ero stato un bambino con uno spiccato talento per la matematica, e questa inclinazione mi veniva da lui, laureato in fisica. Mi ero iscritto a matematica dopo il liceo scientifico, sembrava essere la mia strada fin da quando ero piccolo, e l’ho interrotta bruscamente perché studiare matematica e scrivere erano due cose troppo grosse per stare insieme nella vita di un ventenne. La cosa lo preoccupò molto, sì. Soltanto con il tempo si è convinto della giustezza della scelta.

Torniamo al ristorante su a Brusson, a oltre 1.300 metri di altezza. Che cosa ti piaceva cucinare di più?

È un ristorante di montagna, con una cucina semplice. Pochi piatti, e quindi cucinavo polenta, carni, lasagne, cose di questo genere. All’inizio cercavo di apportare le mie invenzioni e modifiche, a me è piaciuto sempre molto cucinare per cui avevo i miei cavalli di battaglia: i risotti, la pasta fatta in casa, i ravioli… Poi, come succede a Fausto nel libro, il must dei menù operai mi ha schiantato, nel senso che i lavoratori della zona vogliono sempre la stessa cosa, e dopo un po’ ti passano anche le velleità da chef, ti rassegni a fare pasta, carne e patate tutti i giorni.

Ne “La felicità del lupo” la consapevolezza della crisi climatica affiora in molte pagine. I personaggi ci pensano, ci sono gli ski lift a fondovalle che arrugginiscono, l’immagine del fiordo di Fontana Fredda generato dall’innalzamento dei mari, i ghiacciai che si ritirano. Tu sei preoccupato per la crisi climatica?

Sì, sono preoccupato da una parte, dall’altra un po’ mi irritano certi discorsi… beh, tutto il discorso sul cambiamento climatico ovviamente arriva dalle città, come arriva praticamente ogni discorso. Ma in città il cambiamento è relativo. Se a Milano si alzano le temperature di due gradi, vabbè, la gente si adatterà abbastanza facilmente, invece in montagna, soprattutto a certe altezze, siamo un po’ sulla frontiera del cambiamento climatico. Due gradi significa la neve che si alza di quattrocento metri, l’acqua che non c’è più a primavera ecc. Quest’anno abbiamo avuto l’inverno più secco degli ultimi centocinquant’anni sulle Alpi occidentali…

Nella mia zona è successa una cosa stranissima e inquietante. Io abito in un posto che si chiama Fontane, proprio perché lì l’acqua sgorga dappertutto, è sempre stato un luogo dove si andava per attingere l’acqua. E da quando sono lì, ma dacché hanno memoria pure i miei amici più anziani, questa è la prima primavera in cui la mia fonte è asciutta… e questa è l’acqua che beviamo tutti i giorni, l’acqua che ci serve per vivere. Vorrei vedere se a Milano si aprisse il rubinetto e non uscisse più una goccia d’acqua, come succede in Sicilia d’estate o da noi su in montagna adesso. Allora ci si renderebbe conto che questa è la crisi climatica.

Vivere lì, sulla frontiera, mi porta a notare la crisi climatica nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, un po’ come succede a Fausto nel libro, i cambiamenti non vanno mai in una sola direzione. Non è che tutto vada solo verso il disastro. Quando le cose cambiano ci sono delle cose che non ci sono più e altre nuove che arrivano. Per esempio Fausto si accorge che dove il ghiacciaio si ritira arriva la vegetazione, non rimane il deserto, arriva la vita, l’acqua, l’erba. I boschi oggi sono molto più estesi in Italia di quanto non lo fossero mezzo secolo fa, la fauna selvatica è molto più abbondante, sono tanti i cambiamenti.

Ne “La felicità del lupo” c’è questo personaggio, Veronica: donna ironica, intelligente, profondamente milanese. Nel libro accusa Fausto di “decrescita felice”. Tu, che trascorri così tanto tempo in montagna, sei mai stato accusato di decrescita felice?

Sì [ride]. Veronica è un personaggio ironico, hai ragione. Ed è vero, sono stato accusato di egoismo, sicuramente. Però mi sono sempre piaciute le ragazze milanesi devo dire, quindi in Veronica c’è anche una femminilità che a me piace molto.

I tuoi libri sono pieni di alberi, e questo è vero anche ne “La felicità del lupo”. C’è un albero che prediligi in maniera particolare?

Il larice, anche perché è l’albero di casa. Vivo in mezzo a un bosco di larici, e di larice è fatta tutta la mia casa, quindi è il legno che conosco meglio. E poi ha delle caratteristiche che sento avere a mia volta. Per esempio, l’abete è un sempreverde, sta lì accanto al larice, vivono negli stessi posti, però è un albero più impassibile, non cambia aspetto a seconda della stagione. È un albero impassibile. Il larice ha l’aria di una pianta molto fragile, benché viva così in alto, a duemila metri di altezza. Ha una stagione vegetativa brevissima, mette le gemme a maggio e a ottobre già ingiallisce, quindi vive sei mesi all’anno, poi passa gli altri sei mesi in questo letargo che lo fa sembrare una pianta quasi morta. Il larice è un albero che, pur abitando in alta montagna, ama moltissimo la luce, il sole, il secco, il caldo, e teme invece l’umidità e l’ombra, che l’abete apprezza. Sono tutte caratteristiche per le quali mi piace molto, lo sento simile a me. Anch’io temo l’inverno, è sempre difficile capire per me come superarlo.

E ami molto il legno in generale, naturalmente.

Sì sì, lo amo per tutte le cose che puoi fare con il legno. Lo amo per quanto è utile, e anche per quanto è smaltibile: può far ridere però se compri un oggetto di plastica quando devi buttarlo via perché non ti serve più o si rompe, devi trovare il modo di smaltirlo; invece se è un oggetto di legno lo metti nella stufa e finisce la sua vita scaldando la casa. Questo mi sembra molto bello.

Ne “La felicità del lupo” scrivi anche degli ultimi esseri viventi al limitare del ghiacciaio: i fringuelli e i gracchi.

Esatto. Si tratta di uccelli stranissimi perché davvero ti chiedi che cosa ci facciano lì. Intendo dire, il mondo è grande. Perché un uccellino come un fringuello alpino, un fringuello delle nevi, deve stare a tremilacinquecento metri a becchettare qualche briciolina di pane fuori da un rifugio sul ghiacciaio? Non lo so, è un mistero. E poi ci sono i gracchi, che sono senz’altro lugubri, sono un simbolo di morte perché sono neri, e dove li vedi volare in circolo è perché c’è senz’altro qualche carcassa di animale. Hai come la sensazione che l’ultimo essere vivente dell’alta montagna sia una specie di sacerdote della morte.

New York e l’Himalaya

Paolo, tu ami molto la verticalità: le vette himalayane, le Alpi occidentali, ma anche i grattacieli di New York.

Sì, mi piace molto guardare in su. [ride] A parte questo, la montagna e New York sono due amori agli opposti, ma che stanno bene insieme, come possono stare bene Yin e Yang. New York per me è il luogo delle relazioni, degli incontri, della diversità umana. È una città sogno, nel senso che è una città nata dall’immigrazione, dalle persone arrivate lì per costruirsi un futuro, desiderando una felicità. La montagna invece è il luogo privilegiato della mia relazione con la terra. Io non conosco bene il mare o l’oceano, i deserti o le grandi foreste; per me è la montagna il luogo dove si realizza il mio rapporto con il pianeta e con i suoi elementi. Per cui New York e la montagna sono due metà che nel mio cuore stanno bene insieme.

Tu sei uno scrittore visivo, e spesso i tuoi libri sono accompagnati dalle copertine del monzino Nicola Magrin, artista che con i suoi acquarelli dipinge la montagna, i boschi, i lupi, la natura…

Sì, siamo amici da diversi anni oramai. È stato un percorso parallelo il nostro, nel senso che siamo perfettamente coetanei (abbiamo un giorno di differenza l’uno dall’altro), negli anni abbiamo fatto esperienze molto simili. Nicola ha sentito molto presto la sua vocazione per la pittura, così come io per la scrittura. Abbiamo entrambi un rapporto speciale con la montagna, lui ha la sua baita in Valmalenco, quindi ecco, siamo un po’ due anime gemelle che a un certo punto si sono incontrate, e il fatto le mie copertine le faccia lui e che ne possiamo discutere prima, che possiamo fare tante prove, è molto bella.

Tu vivi in Val d’Aosta, nella frazione di Estoul, dove gestisci, a 1.900 metri d’altezza, un rifugio culturale che hai fondato tu, giusto?

Sì, è sempre stato un mio sogno quello di avere un rifugio alpino, avevo anche partecipato a dei bandi per poterne gestire uno. Poi nella mia vita le cose sono un po’ cambiate, e sono riuscito a comprare la vecchia stalla che stava dietro alla mia baita; era un rudere, l’ho fatta ricostruire, e ora è un piccolo rifugio con una decina di posti letto dove ospito artisti, studiosi, scrittori, gruppi di lavoro oppure seminari e corsi che mi piacciono. Dedico questo luogo a ospitare, a condividere la montagna con chi viene su, specie a chi viene su con un progetto. In Italia non è molto diffusa quest’idea delle residenze artistiche o letterarie, all’estero c’è di più, mi è capitato di essere invitato e di vedere dei posti molto belli. Negli altri paesi queste cose le fanno le istituzioni, gli Stati, ad Estoulho deciso di farla io, di creare la mia residenza.

A Cannes qualche giorno fa è stato premiato il film “Le otto montagne”, tratto dal tuo libro. Cosa pensi di questo film?

È veramente un film che è nato da degli incontri, e che ha generato rapporti molto forti. So che è sempre così con il cinema, perché è un mestiere collettivo, ma secondo me questo film lo è stato persino più del solito. Si è creato qualcosa di molto forte con i due registi, Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli, con Alessandro Borghi. Sai, girare in alta montagna, dormire nei rifugi, passare una sera davanti al fuoco, sono tutte cose che poi rimangono nei rapporti tra le persone… Ecco perché questo premio commuove me e un intero gruppo di persone, è molto emozionante. Cosa devo dire? Il film io l’ho visto nascere ed è tutto vero. È stato girato tutto in montagna, ogni pietra è una pietra, e ogni pezzo di legno è un pezzo di legno, tutto ciò che si vede per me contiene una quantità meravigliosa di verità e sincerità. È un bellissimo premio.

Ultima domanda: è vero che a novembre tu e Nicola partirete per l’Himalaya?

Sì, non ci andiamo da due, tre anni anche a causa della pandemia, però è un’esplorazione che portiamo avanti, per me sarà la quarta volta in Nepal. Ogni volta visito una regione diversa, mi sembra di essere quasi un esploratore che ogni volta aggiunge un pezzettino alla sua mappa personale. Mi piace tornare nei luoghi più che visitarne di nuovi: quest’anno l’Himalaya, il prossimo anno le Ande, nel 2024 qualcos’altro. È successo lo stesso per New York, ci sono tornato per dieci anni. Avere la sensazione di conoscere un posto sempre meglio, e di scoprirne un pezzettino nuovo ogni volta, è bello. E alla fine ne puoi anche scrivere perché ormai hai davvero un rapporto tuo con quel posto.

La conversazione è a cura di Gabriele Catania.